0 引言

新能源汽車使用電驅動系統作為動力源,其電機控制器作為主要的電力轉換與傳輸部件,在車輛行駛中會產生較多的熱量,能否得到有效冷卻是決定電機控制器及車輛是否正常工作的關鍵?絕緣柵雙極晶體管(以下簡稱IGBT)是電機控制器內的核心部件,運行溫度是影響其性能和可靠性的關鍵因素?隨著新能源汽車的動力需求不斷提升,電機控制器的功率要求越來越高,IGBT則需要達到更高的工作電流,相應的,晶體管會產生更多的熱量?傳統的單面水冷式IGBT封裝在熱阻?散熱能力上已無法滿足高功率電機控制器的散熱需求?另外,當電機控制器高功率運行時,會產生較大的三相電流,而三相銅排作為電機控制器與電機之間的電力傳輸部件,會產生大量的焦耳熱,使銅排達到較高溫度水平?銅排過高的溫度一方面會使控制器腔體內溫度提高,不利于其他器件的正常工作;另一方面會使銅排的電阻升高,產生較高的損耗,降低效率?

同時,高功率電機通常會適配后驅車型,為了追求車內乘坐空間,電機及電機控制器在整車下的布置空間會非常有限,尤其在縱向方向上的尺寸要求更為苛刻?為此,電驅動系統需采用高度集成式的設計,盡可能減小體積,提高功率密度?

文獻介紹了一種雙面水冷式IGBT的結構及封裝,文獻介紹了一種采用雙面水冷IGBT的電機控制器?本文介紹了一款電機控制器,設計最大功率達到240kW,最大輸出電流1200A,功率模塊選用雙面水冷式IGBT,連接形式為6個半橋兩兩并聯,并為IGBT設計了配套的散熱器?三相銅排采用疊層母排,U?V?W三根銅排分別用絕緣材料包塑后粘合成一個整體?散熱器為疊層母排專門設計了散熱結構,能夠為IGBT和疊層母排同時進行冷卻散熱,在保證IGBT不超過溫度限值的同時,可以將疊層母排的溫度保持在較低水平?在電機控制器整體設計方面,采用集成式設計,可以與電機?減速箱裝配為集成式電驅動總成?控制器的布置方式有效降低了電驅動總成在縱向方向上的高度,具有較好的布置可行性與通用性?

1 方案設計

1.1雙面水冷IGBT及散熱器模塊

本文設計的雙面水冷IGBT及散熱器方案如圖1所示?該方案主要包括6個雙面水冷IGBT及配套設計的散熱器,另外在高壓端設計了絕緣支架,可以起到對端子的固定和保護作用,另一方面可以實現和端子與散熱器之間的絕緣?

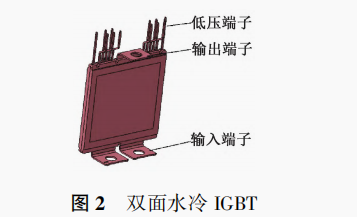

本設計方案選擇的雙面水冷IGBT如圖2所示?其包括兩個直流輸入端子?一個交流輸出端子和相應的低壓端子?兩個直流端子分別與電機控制器內母線電容的正負極相連接,交流輸出端子與電機的三相輸入端子相連接,低壓端子直接與驅動控制電路板焊接?雙面水冷IGBT封裝的正反兩面均附有兩個表面鍍銅的散熱表面,兩個散熱表面與散熱器之間填充導熱材料后,可實現對IGBT的雙面冷卻?相比傳統的單面冷卻封裝,帶來的直接優勢是可以獲得較高的輸出電流,提高電驅動總成的輸出功率,并且高效的散熱可以使IGBT的工作溫度保持在較低水平,降低了IGBT失效風險,提高了電機控制器的運行可靠性?結合當前市面上現有的IGBT型號,本文采用6個雙面水冷IGBT,兩兩并聯,可以為電機輸出單相最高1200A的電流,電驅動總成最大功率可以達到240kW?

在冷卻系統方面,整個雙面水冷模塊設計有一個進液口和一個出液口?進液口直接作為電機控制器的進液口,與整車冷卻系統相連接,出液口直接與電機冷卻水道硬連接,實現電驅動系統的冷卻系統集成,減少了外部管路的使用?

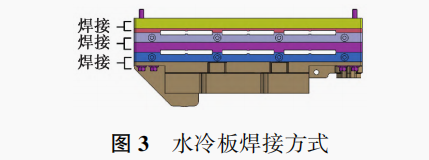

雙面水冷IGBT配套散熱器設計方案如圖3所示?三對兩兩并聯的IGBT并排放置,散熱器水道由三個分布在IGBT兩側的水道并聯而成,每個水道通過兩塊水冷板焊接形成,水冷板材料使用鋁合金,鋁具有較低密度和較高導熱系數,有利于提高散熱器的導熱性能,降低散熱器整體質量?焊接工藝的使用減少了密封圈和螺栓的數量,簡化整體結構,有效降低整個IGBT散熱模塊的體積和質量?

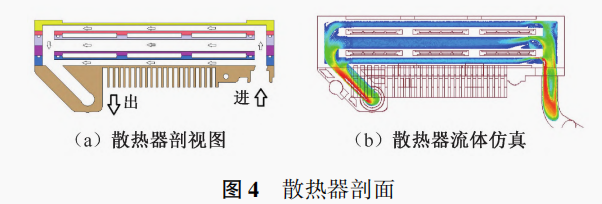

IGBT散熱器水道連通方式如圖4所示?整個散熱器包括一個進液口和一個出液口?在IGBT的長度方向有三個平行的水道,分布在IGBT的兩側,使每個IGBT與散熱器接觸的正反兩面均有冷卻液的流動,實現雙面水冷?圖4展示了流道內流速分布的仿真結果?

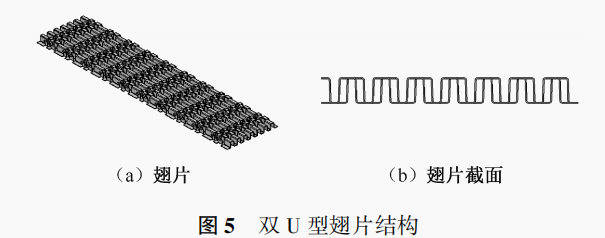

實際上,僅由水冷板組成的冷卻水道內,冷卻液與散熱面的接觸面積很小,不足以體現出散熱能力,需要在流道內加入一些復雜結構來增加冷卻液與水冷板的接觸面積,使換熱面積最大化?本文選用一種薄翅片結構,如圖5所示,翅片通過焊接固定在水冷板上,三個并聯的水道內均附有該類型的翅片?翅片的加入有效提高了散熱器的散熱能力?

在三個并聯水道內均加入翅片,保證每個IGBT的兩個散熱面分布有散熱翅片,雙U型的散熱翅片可以有效增大換熱面積,并且可以增強水道內的擾流效果,翅片的壁厚較薄,不會明顯增大散熱器的流阻,并可以有效降低熱阻?

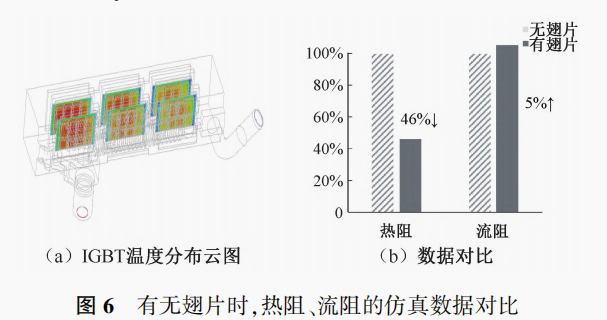

溫度分布云圖及計算結果如圖6所示?通過計算,翅片可以明顯降低冷卻液對IGBT的熱阻,并且對流阻的影響較小?相比較,加入翅片結構與無翅片結構,在進液口溫度65℃,冷卻介質為乙二醇水溶液(50∶50)時,熱阻降低46%,流阻增大5%?

1.2疊層母排及散熱結構

三相銅排是電機控制器內部重要的電力傳輸部件,IGBT產生的三相交流電通過三相銅排輸出給驅動電機?在設計中,由于設計空間有限,并且考慮到裝配便利性,通常將三根銅排用絕緣膜包塑后重疊在一起,形成疊層母排?疊層母排結構緊湊,便于裝配,并且可以有效降低雜散電感?隨著對電機控制器功率密度和電磁兼容性能要求的不斷提高,疊層母排成為更具有優勢的部件?

但是,隨著電機控制器功率的提升,疊層母排的發熱問題變得嚴峻,由于銅排被導熱性能較差的絕緣膜包裹,不利于銅排的熱量散發,再加上重疊的設計,使三根銅排的散熱面減少,在大功率運行時,銅排產生的熱量無法散出,使銅排達到很高的溫度水平?銅排溫度升高會增大銅的電阻,造成更高損耗,降低效率;另一方面,銅排的溫度會烘烤整個控制器腔體,對其他器件的運行造成影響?更重要的是,溫度過高會使銅牌之間的絕緣膜失效,造成嚴重的絕緣故障,如何解決大功率電機控制器內疊層母排的發熱問題是非常重要的?

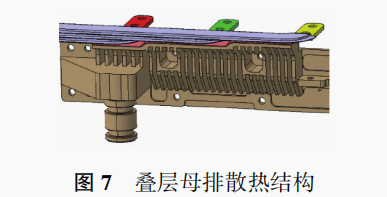

本文采用一種疊層母排散熱方案,通過雙面水冷散熱器的水冷板來對疊層母排進行散熱?最靠近進液口的水冷板具有最低的溫度,可以與冷卻液的溫度保持相近,再加上鋁高效的導熱,可以有效對疊層母排進行散熱?疊層母排散熱結構如圖7所示?

水冷板上設計有散熱凸臺,并采用了翅片設計,在提升凸臺強度的同時,加大了散熱面積?疊層母排通過絕緣導熱墊與從水冷板引伸出的凸臺相接觸,疊層母排產生的熱量通過絕緣導熱墊傳遞給散熱凸臺,散熱凸臺的熱量通過翅片傳遞給與冷卻液接觸的水冷板內表面,最終由冷卻液帶走熱量,從而實現對疊層母排的散熱?

為了保證三相銅排?導熱墊和散熱凸臺之間的貼合緊密程度,本文單獨設計了一個壓板,如圖8所示,對疊層母排在豎直方向上進行壓緊,一方面可以去除導熱面之間的間隙,提高導熱效率;另一方面可以起到防止疊層母排振動的功能?

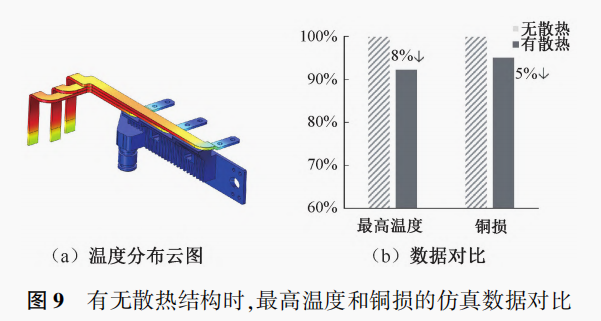

溫度分布云圖及計算結果如圖9所示?通過計算,散熱結構的加入可以明顯降低疊層母排的溫度?加入散熱結構與無散熱結構相比較,在環境溫度85℃,冷卻液溫度65℃,冷卻介質為乙二醇水溶液(50∶50)時,疊層母排最高溫度降低8%,銅排損耗降低5%?

1.3薄膜電容及散熱結構

由于電機控制器功率較大,薄膜電容的發熱也較為嚴重,較高的工作溫度會降低薄膜電容的壽命及可靠性,為此,需要對電容設計散熱結構?本文中薄膜電容的外殼設計有散熱凸臺,裝配后,散熱凸臺面粘貼導熱墊后與雙面水冷散熱器的背面相貼,電容產生的熱量通過導熱墊傳遞給雙面水冷散熱器外殼,最終由冷卻液帶走熱量,實現薄膜電容的散熱?薄膜電容如圖10所示?

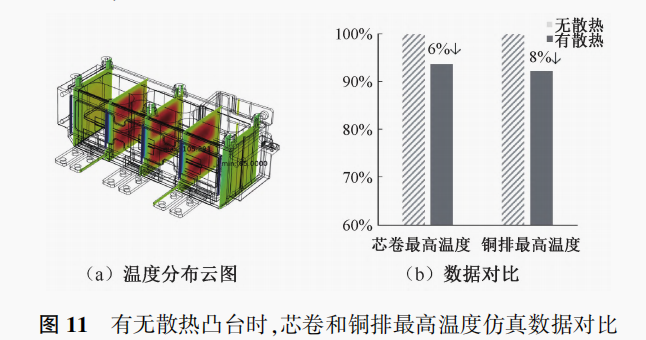

溫度分布云圖及計算結果如圖11所示?通過,電容散熱結構的加入可以明顯降低薄膜電容芯卷及銅排的溫度?相比較,加入散熱結構與無散熱結構,在環境溫度85℃,冷卻液溫度65℃,冷卻介質為乙二醇水溶液(50∶50)時,芯卷最高溫度降低6%,銅排最高溫度降低8%?

1.4整體控制器結構

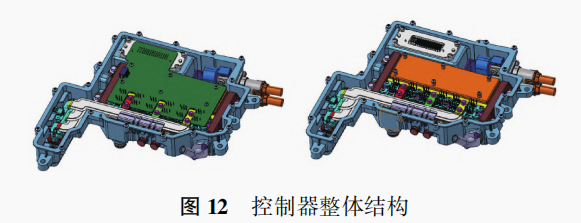

電機控制器最高功率240kW,整機體積6功率密度為39kW/L?

整個電機控制器內部布置如圖12所示,接口部分包括一個冷卻液進液口?一個冷卻液出液口?一個三相輸出接口?一個高壓直流輸入接口和一個信號接口?整機包括一套懸置安裝點,可直接固定在電機與減速器上,形成電驅動總成?

其中電機控制器的進水管為單獨零件,進水的朝向可以根據冷卻系統要求進行調整?出水口與電機進水口對插連接,取消外界水管設計,提高集成度?高壓連接方式選用一體式線接頭,相比快插式的連接方式可以降低成本?

1.5總成結構

總成包括電機控制器?驅動電機和減速器?控制器布置在驅動電機斜后方,有效降低了總成的縱向高度,便于整車布置,滿足后驅車型的空間要求?

總成結構如圖13所示?總成采用三相高壓線?旋變線束內置設計方式,提高集成度,總成之間無線束連接,僅有一個高壓輸入接口和低壓信號接口?電機控制器冷卻水道與驅動電機冷卻水道硬連接,總成之間無外部管路,總成僅留有一個進液口和一個出液口?

2 結語

本文設計了一款240kW電機控制器方案,并展示了總成搭載方案,其中功率模塊采用雙面水冷式IGBT,有效提高了電機控制器的功率密度?對高功率大電流帶來的器件發熱問題,關鍵器件分別設計了散熱結構,通過計算評估了散熱效果?電機控制器主要特點有:

1) 功率模塊采用雙面水冷式IGBT,并設計了配套散熱器,水道內雙U型翅片的加入,可以降低熱阻46%,流阻增大5%?

2) 疊層母排設計了散熱結構,利用雙面水冷散熱器進行散熱,銅排最高溫度降低8%,銅損降低5%?

3) 針對薄膜電容設計了散熱結構,利用雙面水冷散熱器進行散熱,芯卷最高溫度降低6%,銅排最高溫度降低8%?

4) 電機控制器整機功率密度可達39kW/L,相比傳統單面水冷電機控制器提高了30%?

本文來源:微特電機 版權歸原作者所有,轉載僅供學習交流,如有不適請聯系我們,謝謝。

標簽: 點擊: 評論: